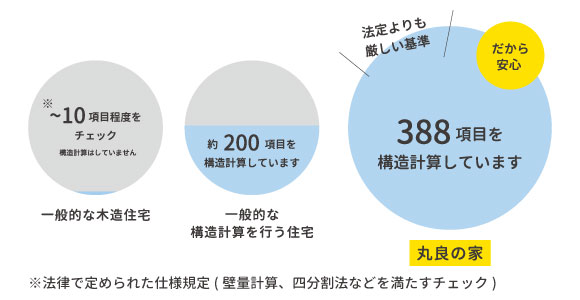

構造計算をすべての住まいに

建築基準法では、2階建て以下の木造一戸建て住宅には「構造計算」が義務付けられていません。

しかし、テクノストラクチャーの住宅なら、家を建てる前に、法定(~10項目)の基準を大きく上回る、パナソニック社開発の自動躯体設計システムによる緻密な「構造計算」を、1棟1棟の間取りに対して実施。

構造計算は建物を建てる際、災害に対する強さを確認する方法の1つです。当社では、1棟1棟、全棟で構造計算を行っています。

国の定める最高基準である耐震等級3の規定を越える1.75倍の地震力を想定した構造計算(許容応力度計算)を実施し、躯体・基礎の耐震性能を高めた住宅を設計します。

地震や台風が発生した際、家が耐えられるかどうか基礎から骨組み細部まで全部で388項目にも及ぶ厳しいチェックを経てから工事に入ります。

許容応力度計算

壁量計算や住宅表示計算よりも詳しく、荷重や地震に対して、骨組みの柱や梁などの1本1本が十分に耐えられるかどうかを細部にわたり検討する計算方法です。

「耐震等級3」を超える強さ

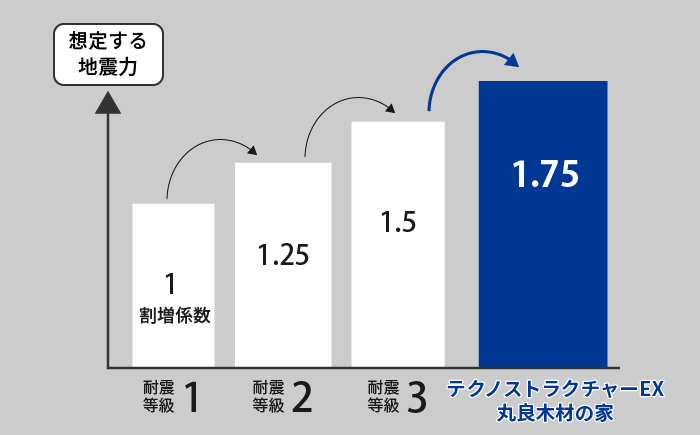

耐震等級とは、建物が「地震の揺れにどこまで耐えられるか」を示す基準です。

等級1は、建築基準法レベルの耐震等級を満たす水準。等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の強さ、

丸良木材の家は、等級3の基準を超える1.75倍の強さになります。

実大実験で証明された、たしかな強さ

熊本地震では、何度も襲う本震並みの余震で倒壊した家も多く、繰り返す揺れへの強さに注目が集まっています。

テクノストラクチャーの住宅は、阪神・淡路大震災クラス(震度7相当)の揺れを5回に渡って加える振動実験もクリアしました。

その結果、主要構造体に損傷などは見られず、強度が実証されました。

「強さを実感」大きな災害を経験されたお施主様の声

2016年に発生した熊本地震、2018年に発生した大阪北部地震、同じく2018年に近畿地方を直撃した台風を経験されたお施主様にお聞きした当時の様子や実感されたことをご紹介。